Texto Catarina Domingues | Fotos Gonçalo Lobo Pinheiro

Se Alexandre Marreiros tivesse de escolher outra época para nascer, seria o Renascimento – o homem no centro do universo, a renovação literária, artística, o romper definitivo com a religiosidade da Idade Média. Se fosse um livro, não saberia dizer qual. Um arquitecto de eleição, o brasileiro Oscar Niemeyer. A cidade de sempre é Lisboa, porque passou lá quase toda a vida, porque tem a luz de nenhuma outra cidade. E se, por um lado, Portugal é onde se sente em casa, foi o ser português que o fez procurar outras paragens: primeiro o Brasil, agora Macau.

À janela da casa onde vive com a família no centro de Macau chegam as luzes do hotel-casino Grand Lisboa. Mas Alexandre Marreiros continua a preferir a expressão natural dos materiais. Define o projecto de Carrilho da Graça para as Ruínas de São Paulo como a maior obra de arquitectura da cidade, porque tem a capacidade de resumir séculos de história.

Em entrevista à MACAU, o jovem arquitecto e artista plástico macaense de 32 anos fala de sítios proibidos, homens e mulheres que mudaram a sua vida, da arquitectura-espectáculo e daquela que promove a cultura e a identidade. Já a arte, diz, é o maior exercício do ponto de vista humano, sensorial e científico. Na vida deste macaense, a arquitectura e as artes plásticas são duas coisas completamente diferentes, mas não existem uma sem a outra.

Estes são alguns excertos de uma conversa e de uma viagem, que teve início no Monte do Estoril.

Era uma vez no Monte do Estoril

Nasci em Cascais. Vivi sempre no Monte do Estoril, uma espécie de barriga entre dois pais, que eram Cascais e Estoril. Era uma espécie de ponto de charneira, podíamos pôr um pezinho em Cascais, um no Estoril e voltar àquela aldeia de gauleses. Era assim uma coisa perdida no espaço, um pouco esquecida, graças a Deus.

Frequentei a escola básica do Monte do Estoril, mais tarde fui para o Colégio Militar, mas a experiência foi curta. Não foi fácil, correu mal. Eu não era um miúdo muito bem comportado, sou neto de militares e uma coisa levou à outra. Serviu-me de alguma maneira para sair de uma postura que eu tinha.

Antes de chegar à escola básica do Monte do Estoril, vinha de um colégio religioso. De repente tive acesso a uma data de coisas e ideias novas, não era um ensino tão direccionado para a religião.

Não vou à missa, não sou praticante. Sou espiritual, acho. Uma parte da minha família era muito ligada à igreja. Fui obrigado a ler a Bíblia, ia à missa, mas desde muito cedo levantaram-se uma série de questões que me fizeram levantar as minhas próprias questões. Tive liberdade da minha mãe para poder escolher aquilo que eu achava melhor.

Eu queria ser pintor, artista plástico, gostava muito de desenhar e pintar quando era miúdo. Mas estava dividido.

Tive a sorte de brincar na rua. Nos anos 1990 toda a gente parecia ter dinheiro e havia sempre um grande excedente de material. O Monte do Estoril era um sítio altamente apetecível para construir condomínios de luxo, muitas obras ficavam embargadas e isso fascinava-nos, porque eram sítios proibidos. Roubávamos barrotes de madeira, fazíamos cabanas com carpetes, com tacos, pregávamos, serrávamos. Foi muito importante porque eu gostava de construir e a arquitectura é construção. Eu tinha esse fascínio pelo universo da obra e uma obra embargada geralmente aparece em betão. Talvez seja por isso, ou não, que eu gosto muito de cimento, gosto muito de betão.

Pelos caminhos da adolescência

Depois do primeiro ciclo fui para uma escola pública secundária em Alcabideche chamada Ibn Mucana. Desde muito cedo soube que ia estar ligado ou às artes ou à arquitectura e foi aí que conheci dois professores que foram muito importantes: João Botelho e António Correia. Era forte a influência destas duas pessoas naquela escola. Aconteceu numa altura em que eles, dois artistas que também eram ali da zona, optaram por dar aulas. Acabaram por fazer uma coisa muito interessante: dentro de uma escola mais ou menos conservadora, criaram um grupo de alunos de arte que tinha expressão no meio de muitos alunos de outras áreas. Isso acabou por ser importantíssimo e isso foi muito bom para mim enquanto aluno, enquanto ser humano.

Terminei o secundário numa escola em Cascais. Gostava de fazer bodyboard já desde os dez ou 12 anos, então tinha sempre esta relação muito grande com o mar. A escola ficava muito perto do Guincho.

Nessa altura não sabia bem o que queria estudar, estava indeciso entre Artes Plásticas, Belas Artes, Arquitectura e queria tirar melhores notas a Geometria, porque era um aluno péssimo a esta disciplina no liceu. Acabei por ir um ano trabalhar com o arquitecto Eduardo Flores, que está cá hoje em Macau e que também foi muito importante no meu processo de aprendizagem e na minha opção de mais tarde ir estudar Arquitectura. Era estagiário, dei ali os meus primeiros passos.

Entretanto terminei a licenciatura e o mestrado. Se me perguntares se estava preparado para ir para o mercado de trabalho, digo-te que não estava. Mas acho que sabia pensar a arquitectura.

Entre a arquitectura e as artes plásticas

Primeiro é a arquitectura, depois as artes plásticas. Não sou pintor, não sou escultor, porque não considero que tenha a técnica, que aliás não é o que eu procuro nas artes plásticas. Para mim, a arte é o maior exercício que nós podemos ter do ponto de vista humano, sensorial, científico.

Em Portugal tinha um grupo de amigos engraçados, éramos activos, fazíamos exposições, exposições independentes. As amizades de liceu foram importantes porque discutíamos muitas coisas. Isto perdeu-se, hoje em dia os arquitectos estão para um lado, os artistas para outro. Tenho amigos artistas plásticos que percebem e entendem a arquitectura melhor do que muitos arquitectos, e conheço vários arquitectos que parecem ser muito sensíveis, preocupados e interessados nas artes plásticas. É um cocktail interessante, abriu um espaço de diálogo e ajudou a explorar outras coisas.

As artes plásticas surgiram de uma necessidade e curiosidade que eu tinha e de um exercício que me facultava o pensamento sobre a arquitectura, ou seja, o desenho é muito importante para a construção de uma ideia, seja ela na pintura, na escultura, na arquitectura. E como eu sempre desenhei muito, penso que, por um lado, o desenho conduziu-me à arquitectura, mas por outro, levantou algumas questões que me conduziram a outros domínios, a outros territórios que não só a arquitectura. Porque até muito tarde achava que uma estava ligada à outra, arquitectura e arte, mas desde que comecei a trabalhar mais em arquitectura, acho que são duas coisas completamente diferentes. Se existe arte na arquitectura? Existe, mas é um por cento.

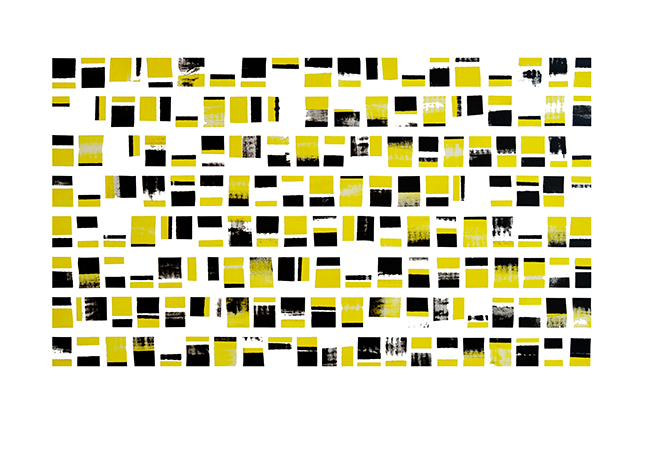

Gosto de cor, mas prefiro a expressão natural dos materiais. Nas artes plásticas, até há pouco tempo, tinha medo da cor, não conseguia fazer mais nada a não ser o branco e o preto, que não são cores – uma é a luz total, a outra é a ausência de luz. E eu tinha algum medo de utilizar a cor, até que isso mudou curiosamente quando fui para o Brasil.

Trabalhei em favelas e a cor é predominante, não há preto e branco, apaixonei-me de tal modo por aquelas composições, que acabei por usar cor.

Caminho para o Brasil

Era difícil ficar em Portugal. De alguma forma é uma coisa boa ser português. Agostinho da Silva dizia qualquer coisa como: eu tive uma sorte enorme em ter nascido em Portugal, porque há uma identidade, ser português é curioso, vive-se ao pé do mar e o mar tem um campo imaginário inacreditável e que nos faz ser curiosos para poder partir para outras coisas.

Senti pena de não poder contribuir para o meu país, mas ao mesmo tempo estou muito grato por ter nascido português.

No Brasil estava a suceder uma coisa assustadora, víamos pessoas no nosso dia-a-dia no supermercado a comprar leite para os filhos a crédito, pão a crédito, parcelado. Tudo indicava que aquilo era um verdadeiro barril de pólvora. E nós decidimos sair, um pouco contra a minha vontade. No Brasil tive oportunidade de trabalhar em arquitectura, mas acabei por desenvolver trabalho artístico. Não estava à espera, mas houve pessoas importantes que se cruzaram na minha vida, assim, um pouco ao acaso.

A arte contemporânea brasileira para mim é das melhores que existe no mundo e comecei a levantar outras questões, a pensar noutras coisas, tive acesso ao trabalho do Amílcar de Castro, Lygia Pape, Lygia Clark, Tunga e uma série de coisas que me deslumbraram. Acabou por ser uma experiência muito mais sensorial, artística do que propriamente arquitectónica, embora também tivesse ido para estudar Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Burle Marx, esses grandes arquitectos de quem eu gosto. Acabou por ser muito feliz este encontro entre o universo arquitectónico e o artístico.

Do Brasil vim para Macau. Foi em 2014.

Macau hoje

Trabalho no escritório da Joy Choi, uma arquitecta chinesa local.

A boa arquitectura nunca será um espectáculo, nunca será um show off. A boa arquitectura promove cultura, identidade, dá-nos pistas, faz-nos pensar.

A arquitectura tem de planear, deixar um legado e, acima de tudo, tem de dar condições para as pessoas viverem melhor numa cidade que está atafulhada, em que não existe arquitectura, em que existe construção, que são duas coisas diferentes. Penso que são muito importantes os vazios na cidade e quando hoje em dia se fala de Nam Van, aquele gesto de Manuel Vicente é importantíssimo para nos fazer respirar. É importante criar vazios, é preciso dar espaço às coisas para elas se perceberem, para serem lidas.

[Em relação à possível demolição do antigo Hotel Estoril na Praça do Tap Seac]. A arquitectura tem de ser vivida, não vale a pena estar ali com um edifício que guarda memórias. Acho que falta uma coisa, que é rematar a praça do Tap Seac. A praça como nós a entendemos – nós, não estou a falar de arquitectura – é um sítio de permanência. Não pode ser um sítio onde tu paras cinco minutos do teu dia. Um cruzamento é uma coisa, uma praça é outra. Uma praça é sempre feita de quatro elementos, no mínimo. Não posso ser egoísta ao ponto de querer que prevaleçam memórias. A arquitectura é a história das coisas construídas e que as pessoas usam. Repara que hoje o Centro Cultural de Belém, ali ao pé do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, está completamente digerido. A arquitectura é temporal, engane-se a pessoa que acha que hoje em dia ainda fazemos igrejas góticas, que têm de durar e perdurar.

A obra de eleição

Ruínas de São Paulo. Adoro aquele trabalho [de recuperação e musealização] do Carrilho da Graça. Aquilo só podia ser e não mais nada podia ser do que uma ruína e não fazer, como vi, projectos e propostas de reconstrução de uma igreja, catedral. Não, a memória é aquela, a história conta-nos que houve algo que abalou toda a estrutura e que aquilo prevaleceu como uma ruína.

Se entrarmos naquela ruína, o arquitecto conta-nos várias histórias. Aquele muro do lado esquerdo (do outro lado está o templo de Na Tcha), se não tivesse dois metros e dez e tivesse três metros ou mais, não contava a história de que houve a religião católica, houve o budismo, não houve conflitos. Ele deixa a ruína falar, sem presunção, as pistas estão lá. A história resumida de Macau de há 500 anos está numa obra de arquitectura.

Identidade(s)

Sou português. Sou um português macaense. Vou apropriar-me das palavras de Vinicius de Moraes, que dizia ser o branco mais negro do Brasil. Talvez eu seja o português mais chinês de Portugal ou o português mais macaense de Portugal, não sei. Sou macaense, sinto Macau, os meus pais são macaenses e eu cresci dentro de uma cultura macaense, mas houve todo um contexto que me fez criar uma identidade portuguesa.

As memórias que eu tenho de Macau: transforma-se muito rapidamente. Lembro-me de uma altura em que havia uma cultura macaense muito mais implantada, mais vincada, depois começou por se diluir. Hoje Macau é um local com partes da cultura macaense congelada, na arquitectura, nas suas pessoas, nas pessoas que ainda têm influência como macaenses e que fazem muito por esta cidade, pela cultura e identidade.

Longe do círculo de Portugal

É difícil, mas também te dá mais tempo para tu não teres alternativas. Acabei por ter mais tempo para tentar responder às dúvidas que eu tinha. Não podia ligar para um amigo e dizer: vem jantar, que achas disto? Acabei por ter mais tempo para pensar sobre as dúvidas que tinha.

Macau é um lugar em que parece que as pessoas não têm tempo e, às vezes, para colocar uma questão, tens de construir todo um ambiente, tempo e lugar. Tenho bons amigos aqui, não são os amigos que tive toda a vida. Encontrei outras coisas boas, tive de reformular as minhas questões, a forma de as perguntar.

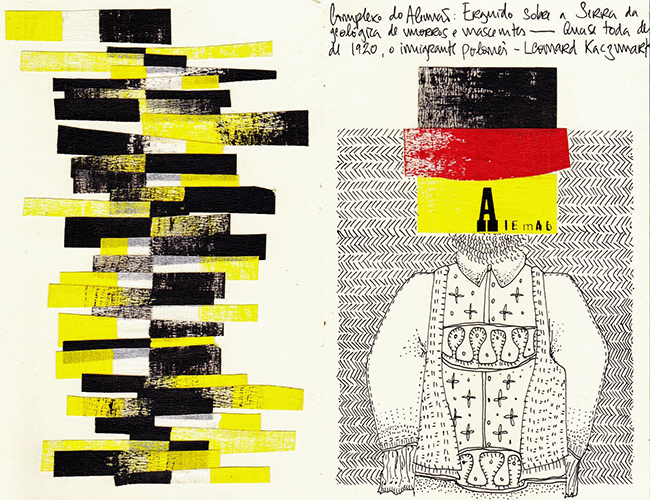

Fotografia como suporte

A fotografia é talvez o mecanismo mais imediato de registo. Sempre desenhei, fotografei, escrevi pela necessidade do registo. Às vezes vou buscar coisas que fotografei, que desenhei, que estão paradas, esquecidas, e encontro pontos de partida muito interessantes para construir a ideia de um trabalho.

Tenho usado a fotografia como suporte. O suporte é geralmente um papel ou uma tela. Keith Haring, por exemplo, usava a arquitectura como suporte. Começou por desenhar nas estações do metro, utilizou o edifício como suporte, como ponto de partida para se expressar, desenhar, pintar. Eu uso a fotografia como se fosse uma folha em branco, uma tela para, a partir daí, poder contar aquilo que eu entendo que tenho de contar.

Podes ver o trabalho que fiz para o [penúltimo] Festival Literário de Macau [o Rota das Letras]. Chama-se o Lugar do Entre. São quatro fotografias muito grandes e eu pinto sobre elas. A fotografia, que por si já era de interesse plástico e fotográfico, era de um projecto de Oscar Niemeyer, que é o Museu de Arte Moderna de Niterói. Portanto há uma sobreposição de trabalhos. [Por cima] fiz pintura, desenho, serigrafia, decalque, transposição de imagem e aquilo tornou-se em qualquer coisa que foi experimental, que eu acho que correu muito bem. Vês as coisas muito toscas e muito certinhas.

Expor em Macau

Concorri à Montra de Artes de Macau para jovens artistas, fui seleccionado e tive oportunidade de expor um trabalho [concebido no Brasil], que falava da favela, de valores humanos.

Começou com um registo exaustivo de desenho e de fotografia e acabou por necessidade na pintura, porque só na pintura eu ia conseguir buscar aquilo que eu queria trabalhar da favela, que era a cor, a composição, a relação entre o vazio e o cheio. Utilizei fita-cola, tinta, excedentes de coisas que tinha e acabei por apresentar uma série de desenhos que chamei na altura A Fauna Carioca, em que desenhei figuras que generalizavam e caracterizavam certas personagens influentes da sociedade carioca. Não há ali uma única personagem saudável. Coisas más. Depois acabei por apresentar um registo fotográfico. Registava tudo cada vez que ia ao Complexo do Alemão, onde passei muitos meses. Acabei por achar que aquilo tinha um conteúdo interessante para poder compor, expor, mostrar e tentar dar pistas ao observador que pudessem conduzir a uma ideia do que é a favela, a identidade, a cultura e, acima de tudo, alguns bons valores humanos que se perdem.

Perguntavam-se: “mas isto é para dizer que a favela tem outra maneira de estar?” Para mim que fiz aquele trabalho não faz sentido eu colocar esta pergunta ou respondê-la. A favela é uma expressão do nosso tempo, ela é necessária, infelizmente, mas acima de tudo cria a sua identidade. Mostrar isto em Macau – nós que temos tanto ou começamos a ter um problema de identidade – está lançada aí a minha questão.

O processo de trabalho

Gosto de desenhar com grande pormenor porque me dá tempo para pensar e gosto muito de desenhar com o mínimo de tempo possível. Ando muito nesta procura.

Há situações em que corre tudo bem num curto espaço de tempo, consigo desenhar, usar a cor ou pintar. A ideia, a concepção e o resultado é imediato e não toco mais. Existem outros processos em que procuro, acrescento, apago, reformulo e, da ideia à conclusão, passo por uma espécie de montanha-russa, deixo de acreditar, volto a tentar encarar e aquilo vira outra coisa qualquer, ou um pesadelo ou qualquer coisa boa.

Às vezes tenho de pintar até às tantas da manhã aqui em casa porque trabalho durante o dia como arquitecto. Chega ao sábado quando posso ver as coisas à luz e elas mudam, porque uma coisa é estar a trabalhar com uma luz artificial, outra é vê-las à luz natural.

No futuro quero desenvolver-me como arquitecto, artista plástico, ser humano, continuar a ter a possibilidade de pensar, ler, viajar, levantar questões e produzir.